~私たちが考える組織マネジメントの要諦~

■人のパフォーマンスが大きな競争要因となっている

強い組織は、人々の能力を上手に引き出し高めています。社員が、その能力をいかんなく発揮し、また自然と高め続けていくには、土台となる「意欲」が重要となります。

Googleやセムコなど、人本位の経営を行い、社員の意欲が高まり、能力が高まり、発揮されるように意識して経営されている企業の存在感が増しています。

もちろんビジネスモデルは重要ですし、例えば「コンビニエンスストア」というビジネスモデルは成功しましたし、その成功要因において「レジスタッフの意欲・モチベーション」がどれほど影響が大きいかというと、それは怪しいところがあるでしょう。一店舗ずつの成功・不成功の要因としては、出店の立地などの方が大きな影響があるのは間違いありません。

しかし「コンビニエンスストア」というビジネス全体で言えば、調達、出店調査、新商品開発・・・・等々、人々の能力が必要であり、知恵が必要であり、能力と知恵とを出そうとする意欲が必要である、ということは明白です。

コンビニA社は、商品開発担当者の意欲が極めて低く、コンビニB社は、商品開発担当者の意欲が極めて高い、となれば、かなり短期の間にも業績においても差が生じることでしょう。

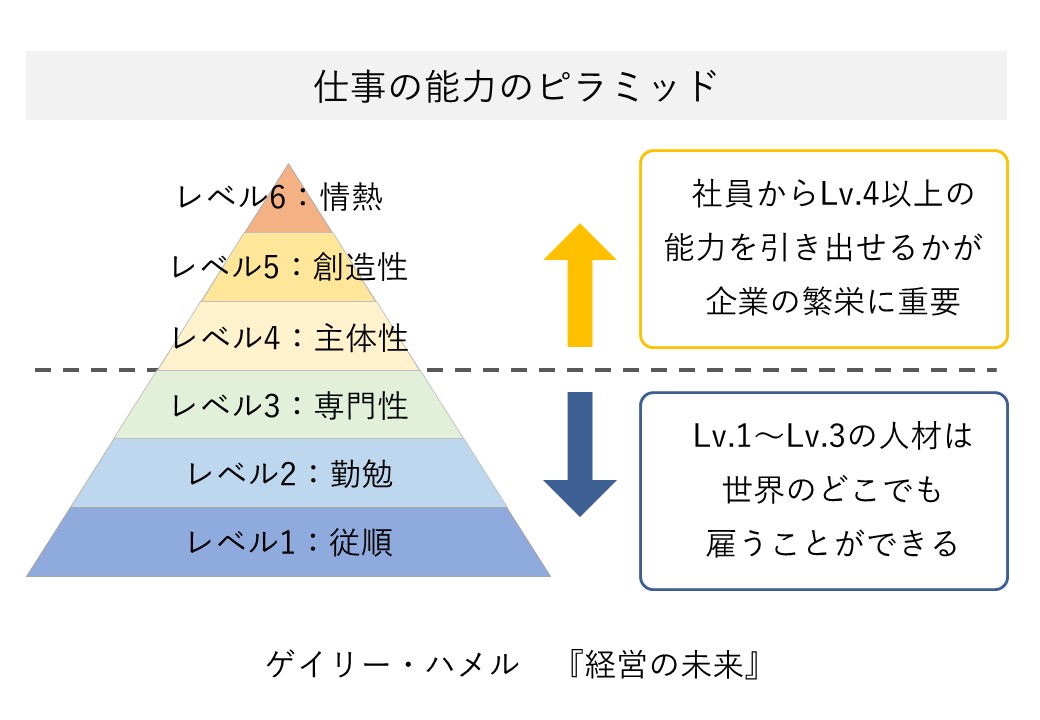

ロンドンビジネススクール教授であるゲイリー・ハメルはその著書において「社員の情熱を引き出せるかどうかが、ビジネスの成功において最も重要な点となっている」という研究成果を発表しています。(「経営の未来」「経営は何をすべきか」)

関わる人々の意欲をいかに高めていくかは、経営において最も重要な取り組むべきテーマの一つと言っても過言ではありません。

■意欲はどのようにして高まるのか?~共感するビジョン

しかし、採用した人材の、社員の意欲を高めるというのは、これはなかなか容易ではありません。私たちが、多くの企業に「社員のモチベーションを高めて欲しい」といったご依頼をいただくのは、それだけ経営者が、この課題について取り組みつつも、悩んでいることの証左かと思います。

しかし、容易ではないからと言って「できない」ということでもありません。一つ一つの要素を、丁寧に取り組んでいくことによって「意欲の高い人材」は確実に生まれていきます。

共感するビジョン

よく経営は、プロスポーツチームの運営に例えられることがありますが、プロスポーツチームの運営は、ほとんどの場合において企業経営よりも難易度が低いものです。というのは、プロスポーツチームにおいてはこの「共感するビジョン」を用意する苦労があまりないからです。

というのも、プロスポーツの選手からすれば「もっと競技を上手くなりたい」「勝ちたい」「優勝したい」「よりよい成績を残したい」という気持ちは、自然と持っているからです。例えば、サッカー日本代表の監督をやったとして「呼んだ選手たちのモチベーションが低い」ということはあまりないわけです。

しかし企業経営においては、自社にいる人材に「そのビジョンの実現のために、自分の全力を尽くしたい」と思ってもらえるようなビジョンを用意することを、手間をかけて考えなければ行けないのです。

「そのビジョンの実現のために、自分の全力を尽くしたい」

そう思えるビジョンがあれば、人は自然と頑張るものです。

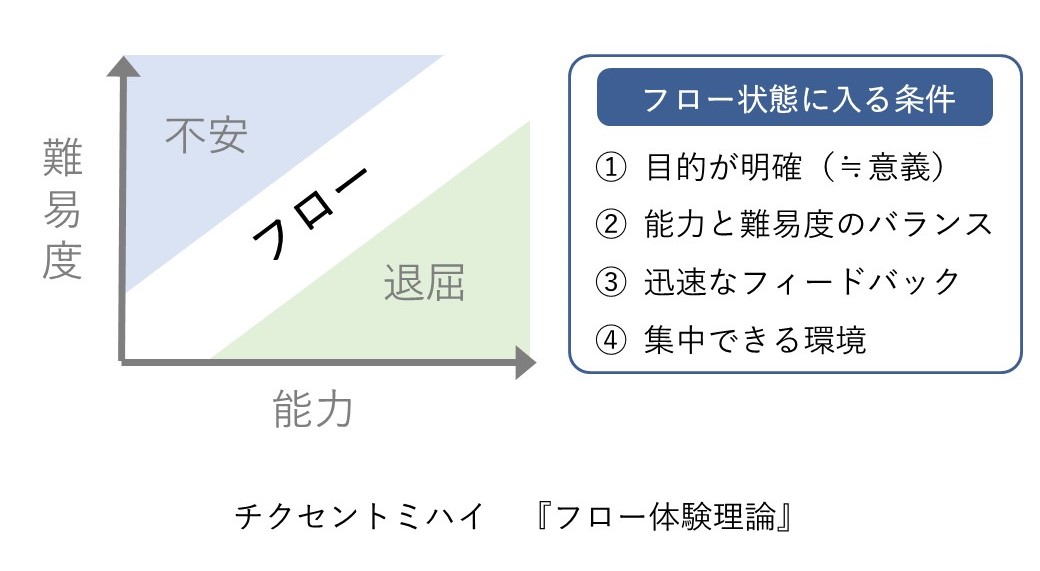

「フロー体験理論」は、人が没頭し、最も集中力が高い状態を生み出す要素について言及していますが、その第一の要素が「目的が明確である」ということです。

これは、その人にとって「この目的に向かって頑張りたい!」「この目的には価値がある」と思えるということです。つまり、ビジョンへの共感・情熱がある状態ということです。

「学習する組織」においても、ビジョンについて言及されています。”共有ビジョン”が重要である、ということなのですが、この”共有ビジョン”はつまり、社員一人一人一人にとって「このビジョンは、自分のビジョンである」と思えるものであるということです。

一方で「ビジョナリーカンパニー」では、BHAGという概念について解説されています。BHAGはBig Hairy Audacious Goalsの略で”社運を賭けた大胆な目標”と説明されます。これは例えば小さな町工場が「世界一の飛行機を作る!」といった、自社の現状では到底難しそうな、しかし一方でそれを成し遂げられればそれは本当に素晴らしいと思えるような目標を設定することを指します。

このBHAGは重要で、効果的な目標設定であるのですが、これが効果的であるには”それを成し遂げられればそれは本当に素晴らしい”と社員一人一人が想像できていることが重要なのです。

そういう意味で、ただ野心的、挑戦的な目標を設定すればよいということではなく、やはり一人の社員にとって「私は、この目標を達成したい!」と思えることが重要なのです。

「モチベーション3.0」にあるように、人の意欲が高まるのは外的動機付けでは限界があります。「これを頑張って達成したら、給料を上げてやる」といったアメとムチ方式の外的動機付けでは、人の意欲を高めることには限界があるのです。

一人一人が「自分は、どのような状態を実現したいか?」をしっかりとイメージ、ワクワクする目標を設定できるようになること。これが、社員の意欲を引き出すまず第一歩となります。

事例

実際に私たちが支援したケースでは、ビジョンを「社員が共感できる」ものに磨くことによって、組織が活性化し、業績が向上したケースが多数あります。

上場したある企業では「社長の頭の中にだけ、壮大で緻密なビジョンがある」という状態でした。ベンチャー企業で大変忙しく、社長も頭の中のことを丁寧に共有する時間を取れずにいました。しかし、ビジョンの共有を重要な投資として判断し、社員説明用に丁寧な資料を作り、定期的に繰り返しビジョンを発表する場を持つようにしました。

「トップとしてどのようなビジョンを描いているのか」「そのビジョンが実現されると、社会にどんなインパクトを与えられるのか」「そのビジョンを実現するために、どのような競争戦略で勝とうとしているのか」「中期的にどのようなステップで実現しようと考えているのか」といったことを、当社の担当者がヒアリングしながら資料を作成し、その資料を基に社長が社内向けにプレゼンを行いました。質疑応答の時間もしっかりとりました。

その時間投資をすることで、「この会社で働くことのワクワクが増した!」「社長がなぜああいった判断をしているのかの理由が分かった」といった声が社員から増え、一体感が増し、事業の推進スピードも向上しました。結果として上場を果たすところまでになりました。

またある企業では、社内アンケートを取ったところ「会社の方向性が見えない」「ビジョンが見えない」といった声が多数あることが判明しました。しかし、その会社では会社の理念やビジョンについて、社内の壁にたくさん貼りだしていて、そういったことは少なくとも形式的には共有されているはずでした。

結論を先に言うと、その会社では「5年で、1.5倍の年商50億円を目指す!」というビジョンを明確に打ち出しました。その結果、社員は一丸となって「50億達成のために頑張ろう!」となり、社内から「方向性が見えない」といった声はほとんど聞かれなくなりました。そして実際に、5年後には年商50億円をクリアできなかったものの、約1.4倍ほどの年商を達成するに至りました。

この企業がビジョンを打ち出すことでこれだけ成功したのは「50億を目指す」という定量的で分かりやすい目標を提示したことに加えて“年商50億円の意味や価値”を丁寧に発信したことが挙げられます。実際、多くの企業で「年商●億円を目指す!」といったことは掲げられていても、それが社員のモチベーション向上に直結しているケースの方が稀なのです。なぜなら「その年商を達成すると、自分にとってどんないいことがあるのだろう?」「単なるノルマじゃないか・・・」といった反応が、社員からは普通に起こるからです。

それをこの企業では「50億円を達成することで財務安定度が増し、雇用の安定度が増す。つまりみんなより安心して働ける職場になる」「50億円を達成するためのチャレンジそのものが、刺激があり、やりがいがある」「50億円を達成したころには社員数も増えている、部下も増えている。部下育成などの経験を積むことができる」といった、社員目線の意味や価値も丁寧に共有されていたため、社員からしても「よし!50億円頑張ろう!」と心から思えたのでした。

ビジョンの提示・共有についてのリスク

リスクというよりは「せっかくビジョンを社員に提示したのに、ほとんど意欲向上につながっていない」となるケースが多数あります。

一つには、前述したように「●億円達成!」といったビジョンが掲げられても、社員からして、それを達成する意味や価値が見えずに「きょとん」となってしまっているケースです。

もう一つには、そのビジョンを達成できたら確かに素晴らしいと思えても「到底実現できるとは思えない」と、社員からして非現実的に思われてしまっていると、これもまたビジョンとしてほとんど機能しません。

三つ目には、そのビジョンを提示したものの、経営陣が、実は心の底からはそれを大事に想えていなかった、と言うケースです。これは組織に大きな悪影響を及ぼします。例えば、ビジョンや理念と言ったもので「お客様の笑顔を最優先する」といったことを打ち出したとします。それに沿って現場が頑張ったとします。しかし「なんだ、この部署は赤字じゃないか!」と経営陣が怒り出したりします。そうすると現場は混乱するのです。「お客様の笑顔が最優先なのではないのですか??」と。

これは極端な例ではありますが、言語化されたビジョンと、実質の重要なことが乖離していると、組織に大きな混乱を引き起こしてしまいます。その点は注意が必要です。

■適切な難易度設定

「フロー体験理論」は非常に示唆に富むもので、人の心理・能力といったことに対して非常に包括的に研究をされています。

そして、フロー体験理論の中核的な示唆は「高い集中力には、適切な難易度が重要である」ということです。

人は、自分の現在の能力に対して高すぎる難易度のものに取り組むと”不安”という状態になります。この不安の状態が続けば、うつ病などになる、メンタルのリスクが高まります。

また人は、自分の現在の能力に対して低すぎる難易度のものに取り組んでいると”退屈”という状態になります。この状態では、社員の能力をフルに生かせていないだけでなく、退屈を感じている優秀な社員は、活躍の場を求めて離職してしまうリスクが高まります。

自分の現在の能力に対して、適切な難易度のものに取り組んでいるときに、人は最も集中し、生産性が高く、学習効果も高いのです。この状態を”フロー”と呼んでいます。

この”適切な難易度”というものは”当人にとって、頑張れば今の能力でクリアできるか、できないかの挑戦的なライン”ということになります。もう少しいうと、当人にとって、とてもクリアできることが想像もできない目標設定では、不安の状態に陥ってしまって、パフォーマンスが低下してしまうということになります。

大きなビジョン(10年後のビジョンや1年後のビジョンなど)が共有された後は、日々の業務においてはできるだけフロー状態にいられるような難易度設定となっているように配慮すべきです。

例えば「今月はここまで達成しよう」という目標設定自体が、不安ゾーンや退屈ゾーンにあっては、社員のパフォーマンスは最大化されないからです。

なお、社員を「不安ゾーン」か「退屈ゾーン」か、どちらにおいているケースが多いかというと、「不安ゾーン」に置いているケースの方が多いものです。「これくらいできるだろう」「もっとできるはずだろう」という、優秀な経営者や、優秀な上司の過度な期待のために、不安ゾーンに置かれてむしろパフォーマンスが低下してしまっている社員が多数存在しています。

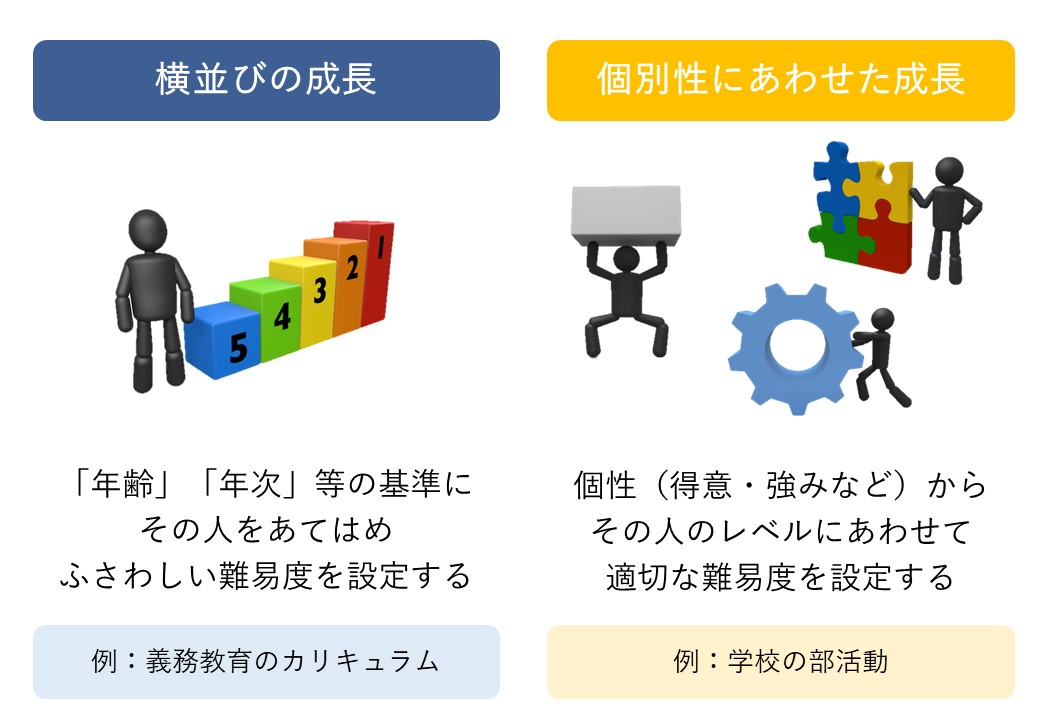

人の成長スピードにも多様性がありますから、一人一人の成長スピードを尊重するとよいでしょう。そうすることで、財産である社員一人一人の成長スピードが結局最大化することになるのです。

事例

ある企業が「社員が成長しない」どころか「せっかく採用した社員が辞めてしまう」といった課題を抱えていました。当初、びりかんに相談をいただいた時点では「甘い社員ばかりで、成長意欲がない。成長意欲のある人材を採用したい」といったことをご希望されていました。しかし、現場や、人材紹介業の担当者などによくよくヒアリングしていくと、決して成長意欲がないわけでもなく、優秀さが足りないわけでもない人材が離職してしまっていることが見えてきました。というのも、離職後に、同業他社でしっかり活躍している人材も多かったのです。

さらによく調べていくと、入社した社員のほとんどが「不安ゾーン」に置かれていることが分かってきました。天才創業者たちのもとで、順調に事業が拡大してきた企業だったのですが、社員たちはその「天才」たちとの比較の中で、常に不安ゾーンに置かれているような状況だったのです。しかも、経営陣たちからすれば「ミスに対するごく当たり前の指摘」が、社員たちからすると「鋭すぎる、厳しすぎる叱責」となっていたのでした。

このことをフロー体験理論も踏まえて、問題として捉えた経営陣は「部下たちをフロー状態に置き、能力を最大限引き出し、生かす」ということを経営の最重要課題として1年間取り組みました。その中では、コーチングスキルを学び磨いたりということもありました。

結果として離職率は50%程度だったものが10%程度に大幅に下がり、社員定着率が高まったことで、事業もより拡大できるという好循環の軌道に乗せることができました。

リスク

フロー体験理論にのっとって「社員一人一人に適切な難易度の仕事を振る」となった場合に、一番懸念されるのは「社員を甘やかすことになるのではないか」ということです。「そんなレベルで満足してもらっちゃ困る」「こんなに足りないところだらけなのに、褒めるところなんてない」こういった解釈・判断があります。

しかし「適切な難易度である」ということと「甘やかす」ということは全くの別物です。中学生が3×3を間違えても「いいよ、いいよ」というのは甘やかすことかもしれませんが、小学1年生が3×3が分からなくても、これは甘やかしていることにはなりません。

日本では「横並び成長」の意識が強いため、●年生だったらこれくらい分かるはずといった学年や年齢での判断も多くされるのですが、実際にはビジネスのスキルや知識は、むしろ部活動に近いものです。バスケットボールのドリブルが下手だからといって「中学生として失格である」ということがおかしいことは、みなさんお分かりのことです。

むしろ高校のバスケ部で「中学経験者だらけに混じって、未経験者の彼はとても頑張っている」などと判断することが多いでしょうし、この比喩の方が比較的適切な比喩と言えます。

一律で判断をして「甘やかしになる」と断定するのではなく、人材それぞれの個別性に対して「適切な難易度の仕事に取り組んでもらう」としていくことが重要です。

■フィードバックループがある

自分がどれほど成長したのか、自分の仕事がどれほど貢献したのか。日々、忙しく仕事をしていると、それらをなかなか実感できずにいたりします。

「フロー体験理論」の主要素の3つ目は「(目的に対する)迅速なフィードバックがある」ということです。自分がやったことが、どれくらいプラスになっているのか、マイナスになっているのか、それが分かるということです。

例えば営業の仕事などは「今月は頑張ったから、売上が伸びた」といった”フィードバック”がすぐ分かるため、それほどこのフィードバックループについて意識する必要がありません。お客様からも直接「ありがとうございました」といったフィードバックをもらえる機会も多くあります。

しかし例えば経理の仕事などは、こういったフィードバックループが回りにくいため、これが意欲を阻害してしまうことになりやすいのです。

どのような職種であれ「自分が今月(今週)取り組んだことが、、描いたビジョンに対して実際にどれくらい貢献したのか」を実感できる”フィードバック”があることはとても重要です。

営業という職種に、比較的意欲の高い人材が多いのは偶然ではありません。職種の特性上、ビジョンを描く(よし、今月いくら売上つくるぞ!そしたら賞与も増える!)、フィードバックがある(実際に売れたぞ!売れなかったぞ。。)といった、意欲が高まる要件が満たしやすいのが営業という職種なのです。

何も経営として手を打たなければ「営業しか元気がない」などということになりかねませんが、しかしそれは防げるわけです。しっかりとフィードバックループが回るように、例えばちゃんと上司と部下で振り返りの場を持つといったことをすることが重要となります。

そして、社員が「自分は成長している」「自分の仕事は貢献している」といったことを実感できるようであれば、これはそのまま、社員の意欲、パフォーマンスを高めていくことになるのです。

具体的には「成長や貢献を振り返る時間・場所を持つ」ことが大切になります。例えば、週に一回30分部署で「今週、頑張ったことは?」ということを、各人に振り返らせて発表させる。また「隣の人の“ここ頑張ってたよね”は?」といった派生形もあっていいでしょう。そして月に1回「今月学んだこと、先月より1mmでも成長したことは?」ということを、同じく振り返り、共有する場を持ちます。こういった時間を持つことは「直接売上につながる時間」ではないため、ついつい軽視されがちですが、社員の意欲、集中力、ひいては成果を高めるためにはとても大切な時間なのです。こういった時間が企業業績に対してプラスの効果をもたらすというデータ・実例も報告されることが多くなってきました。(※参考図書「データの見えざる手」)

事例

ある企業のコールセンター部門が、非常に雰囲気が悪く、仕事のミスも多く、離職率も高いというひどい状況でした。コールセンター部門は一般的にストレスが高く、職場の雰囲気が悪化しやすいものですが、この企業では特にそれが顕著でした。

顧客からのクレームに対処する業務時間が長く、特に社内で大ヒット商品が生まれると、クレームの件数はどうしても増えるため「会社全体は喜んでいるが、コールセンター部門だけ葬式のようになっている」という構造が続いていました。そのために、部署間の関係性も悪化していました。

結論から言うと、社内的にしっかりとフィードバックループを回すと、部門の雰囲気がよくなり、全社的な連携がよくなり、離職率も低下しました。

具体的には二つのアクションを強化しました。一つ目は「上司からのフィードバック」です。自分たちの仕事(クレームに対応する)が、自社にとっていかに重要で大切な仕事かについて、繰り返し繰り返し話をする時間を取りました。社長が、部門社員へ感謝を伝える場面も用意するようにし「大変な仕事をやってもらっていて、本当に感謝している」ということが、以前よりもずっと頻繁に伝えられるようになりました。

もう一つは「他部署社員が、定期的にコールセンターに一定期間配属される仕組み」を作りました。1週間程度の短期間ですが、一度は顧客からのクレームの電話を受けることになります。そうすると「コールセンター部門の人には大変なことをしてもらっている。。。」と肌身で分かるようになり、他部署社員から、自然と丁寧なコミュニケーションが取られるようになりました。大ヒット商品が出た場合にも「クレームの数は増えてしまってごめんなさい」「対応の積み重ねで、お客様が信頼してくれていてからこそのヒット商品です」といった会話が、自然と他部署から出るようになりました。

リスク

フィードバックループを回す」というフレーズだけ見ると「ダメ出しする」ということも含まれます。しかし重要なことは、成長が実感できる、貢献が実感できる、ということです。ダメ出し、改善点が見つかる、というフィードバックも重要なのですが、その割合が適切である必要があります。推奨している割合は「ポジティブ5:ネガティブ1」です。

フィードバックループが回っていても「ネガティブフィードバックが垂れ流されている」状態だと、組織の状態はむしろ悪化してしまいます。仕事のポジティブな面にフォーカスされたフィードバックループが回るように配慮する必要があります。

■チームワークの良さ

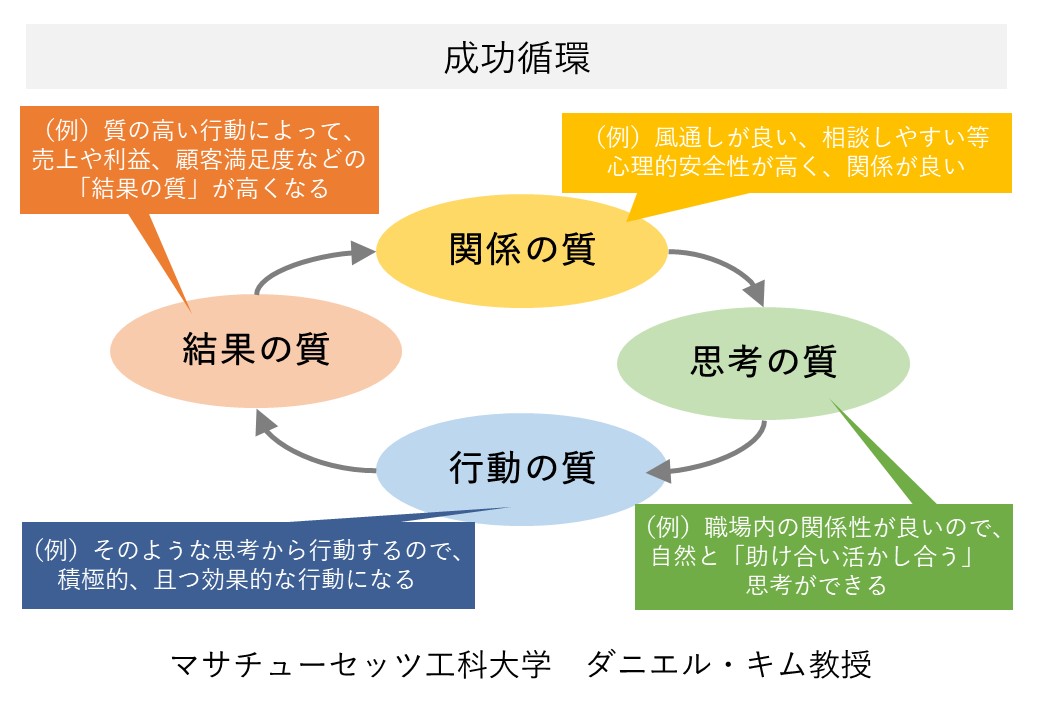

Googleがプロジェクトアリストテレスというプロジェクトを走らせて調査すると、「心理的安全性が高いチームほど、生産性が高い」という調査結果が出ました。

MITのダニエルキム教授は「成功循環」という概念を提唱しています。

ここでも”関係の質”を高めていくことが、チーム全体組織全体として成功していく鍵として紹介されています。

チームワークがよい、風通しが良い、何でも相談できる、仲が良い・・・微妙にニュアンスは違うものですが、ざっくりと「チームワークがよい方が、仕事がはかどる」と言って間違いではないのです。仕事がはかどるだけでなく、職場でのストレスが少なく、離職率の低下にもつながります。

チームワークの悪い組織は、業務効率も低下してしまいます。単純に、ちゃんと情報を共有しない。電話しない。仲が良ければすっと電話するところを、面倒がる。そういうことが起こるわけです。それではなかなか効率的・効果的に仕事を進めることが難しくなります。

ですから、チームワークを向上させるということは、やはり経営課題の重要な点の一つと言えるでしょう。

1.ビジョンに共感し

2.適切な難易度の仕事に取組み

3.フィードバックがある

ということと合わせて、組織運営上ぜひ大切にしていただきたいのが、こういったチームワークの観点です。

では、チームワークをいかに具体的に高めていきましょう?

A.ThanksやGoodなどを共有する

B.個人的特性を理解しあう(Strengthの相互理解など)

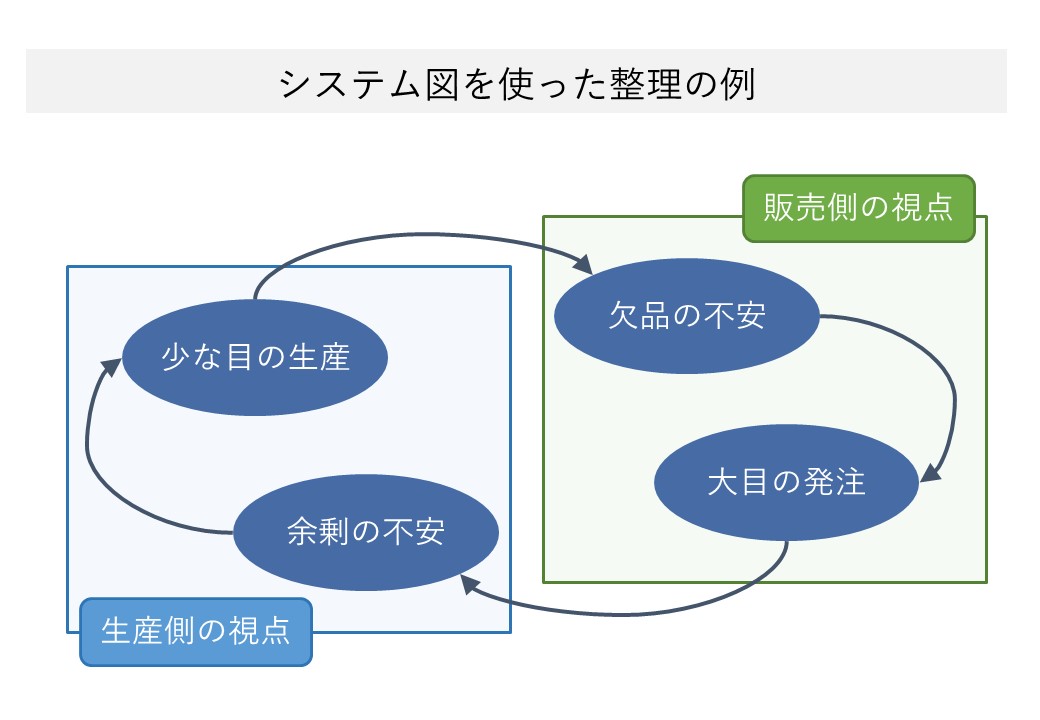

C.業務上のつながりの理解を深める(業務フローの整理、システム図の整理、Proud&Sorry、苦労をインタビューしあうなど)

D.(さらに成熟させていくには)個人的背景を共有する

A.ThanksやGoodを共有する

「ありがとう」と言われたら、誰でも嬉しいものですし、自分がやったことが貢献している、役に立っている、喜ばれている、といったことを実感出来て気持ちのいいものです。しかし、職場で「ありがとう」を言われることがほとんどない、という人が多いものでもあります。

例えば、ファミレスでアルバイトしている学生だって、自分が料理を運んで、お客様から「あ、ありがとう」と気持ちよく言われれば、それは嬉しいものです。自分が料理を運んでも、目も向けられず、声もかけられず、会釈すらなく、ただテーブルに料理を置くだけでは、なんだか心がすさんできます。

しかし、どうしても忙しい職場では、同僚同士でもつい「お、ありがとう」を言うゆとりがなくて声をかけられなかったりします。「ありがとう」と思っていても、忙しくて、ついつい自分の仕事に専念してしまう。

そういう中で、あえて強制的に「ありがとう」を伝え合う機会を作るのです(細かい技術があって、それを外すと逆効果になってしまうこともあるのですが)。

そうすることで「なんだ、ちゃんと感謝されてたんだ」「感謝してもらえてるのはなんとなく分かってたけど、やっぱり言葉にして感謝してもらえると嬉しいなぁ。」といったことが起こります。これそのものは、直接売上になる時間ではないのですが、チームワークは確実に良くなります。チームワークがよくなれば業務効率はまず上がります。すぐには上がらなくてもじわじわ上がっていきます。

B.個人的特性を理解しあう(Strengthの相互理解など)

「なんであいつは、あんなことするんだ!」「なんで、あの人はこれがわからないんだろう。。。」そんなストレスが職場にはいっぱいあります。

こういったストレスの半分近くは「多様性に対する理解不足」が原因であると言っても過言ではありません。

“Strength Finder”というツールがあり、これは強くお勧めできるものなのですが(詳細はWebページをご覧ください)、これは人の強みを34に分類し、ある人の強みトップ5を教えてくれる、というツールです。(※参考図書「さあ才能に目覚めよう」)

これをベースにワークショップなどを開催すると確実に、個人的特性の理解が深まり、チームワークが向上します。

これは簡単に言うならば「左利きの人に、右手で箸を持てって、そんな無茶なお願いをしていたんだな」ということが、お互いに分かり合える、というようなことが起こります。

左利きならば、左手で箸を使えばいいわけです。「仕事は右手でしなければならない!」と決めつけていたほうが、問題だったように気づきます。実際は、これほど単純ではなくもう少し複雑ではありますが、比喩としては適切でもあります。

同じ日本人で、同じように仕事ができると思っていた同僚が「実はアメリカ人かってくらい違ったんだ」とか「実は左利きだったんだ」とか「実は、視力は悪いけど、聴力はよかったんだ」とか、そういうことが分かり合えて、お互いの活かし方がよく分かるようになる、といったイメージです。(実はアメリカ人だったのなら、英語の仕事をしてもらうのがよいし、実は左利きだったなら左手で仕事をしてもらうのがよいし、実は聴力がよいのなら、画家より音楽家がよかったかもしれないのです)

C.業務上のつながりの理解を深める(業務フローの整理、システム図の整理、Proud&Sorry、苦労をインタビューしあうなど)

よくある構図としては「営業と経理が仲が悪い」とか「販売と生産が仲が悪い」といったような状況です。

これは、どうしてもある範囲にはおいては利害が相反する関係であるので仕方がないものでもあります。例えば営業が「ここはお金の使いどころ!」と思うのに、経理は「ホントにそのお金使う必要あるんですか?」と言ってくるとか。例えば販売が「やった大口契約取れた!」と思っていても、生産が「なんだよ、無茶な受注とってきやがって。。。」となってしまったりとか。そういう風に、仲が悪くなりやすい構造があるのです。

しかし、本来は「自社の利益を増やす」「利益を増やして給料を増やす」みたいなことで共通の目標をもって頑張れる仲間のはずなのです。でも、なぜか、チームワークが悪くなってします。

それを解決する一つの方法が業務フローの整理であり、システム図での整理なのです。

D.(さらに成熟させていくには)個人的背景を共有する

真にWLBの良い職場というのは、こういった相互理解・相互尊重が深まっている職場です。「働き方改革」が2017年現在流行していますが、働き方改革の本質の一つは、間違いなく、この“職場における相互理解・相互尊重”にあると確信しています。

というのも例えば、会社の規則として「育児のための時短勤務を認める」と号令をかけても、実際に働く職場の仲間が、子育てに対して理解が深くて本当に快く保育園に迎えにいくのに送り出してくれるのか、それとも「なんだよ、忙しいのに、いいな、あいつは早く帰れて」といった反応になってしまうのか。それによって、真の満足度や安心感は全く違うものになってしまうのです。

これら代表的な4つの施策を打つことで、確実に会社のチームワークはよくなっていきます。

事例

Thanksの共有をし、業務フローを整理して、チームワークが(ひいては業務効率が)とても改善された会社があります。

その会社はメーカーで営業・製造開発・在庫管理・顧客サポート・マーケティングと部門が分かれていました。

起こっていた事象としては

・営業から見ると、開発が納期遅れを起こすのでお客様からクレームが来る

・開発からすると、どれが当たるか分からないので手広く作るしかない、結果としてどうしても納期が遅れがちになる

・在庫管理からすると、開発は遅れるし、営業は急かすしで、板挟みになる

・顧客サポートからすると、品質の悪いものも市場に出て、どうしてもクレームが増え、会社のブランド価値が下がる

・マーケティングからすると、全製品売れ筋商品として頑張るため業務量が膨大

といった感じのことでした。

この会社ではまずThanksとSorryの共有を徹底しました。例えば、営業からすると「需要予測を上手く開発に伝えられなくて“全部作ろう”にさせてしまってごめんなさい」「いつも在庫管理に無理を言って、無理やり納期を間に合わせてもらってホントに助かっています。ありがとうございます」と言ったようなことをちゃんとコミュニケーションしました。

それによって多少なりとも感情的なわだかまりが減ったところで、業務フローを可視化し、全体で起こっていることを、システムシンキングも用いながら整理しました。

さらに、Strengthの相互理解と、個人的背景の相互理解を深めていくと、本当に素晴らしいチームワークの会社になっていきました。業務効率は向上し、離職率は低下し、市場が縮小していくところでビジネスをやっている中で、競合の多くが倒産していきましたが、むしろ業績が向上していったのです。

リスク

評価制度が整っていないと足を引っ張ることになります。

「チーム内の誰かを助ける」「他部署の大変さをよく見てサポートする」ということを頑張っても評価されない、なんなら、それによって生じた「自分の仕事の遅れ」は厳しく叱責される。これでは、チームワークをよくするために働こうとは思えません。

「ちゃんと自分の仕事をすることが優先か、それとも自分の仕事を後回しにしてでも他を助けることが大事な場面か」という判断はとても難しいものです。しかし、この難しい判断を一律「まずは自分の仕事をやること。それが出来てなければ全て減点」とか「他部署を助けてもちっとも評価されない」のだとしたら、社員の気持ちとしては「だったらしょうがない。自分の仕事だけやろう」となってしまうのです。

ですから、評価制度においてチームワークに対する評価は必要になります。(注意点があるのは“評価項目にあるから、助けよう”と、“仲間なんだから当然助ける、それをちゃんと上司も分かってくれている安心感がある”というのは、全然別物であるということです)

■自由と責任に対する理解を深める

組織を活性化するうえでは、社員一人一人の視野を広げ、成熟性を高めていくこともとても重要になります。ですから、社員一人一人に、会計などについてちゃんと勉強してもらうことを、強く推奨しています。

ほとんどの日本人は、会社の仕組みや、会計、株式市場、といったことについて何の勉強もしないまま社会人になります。(個人的には、これは本当に義務教育のなかでどうにかしてほしいものですが。。。)

ですから、株式会社というのは出資者がリスクを負って事業資金を出資して設立され、社員の人件費は固定費として支出事項として優先され・・・といったことすらもほとんど理解していません。

労働分配率が、例えば上場企業レベルでどれくらいなのかということも知りませんし、労働分配率を高めることのデメリットやリスクについても、考えたこともないという人がほとんどです。

有給休暇や、社員数が増えること、役割分担や、一人当たり粗利の増減、こういったことについても「???」となることがほとんどなのですが、これでは、プロフェッショナルとして仕事をすることなど極めて難しいのです。

ですから、インサイドアウトの個人ビジョンを引き出し、育んでいくことと同時に、それ以上にこういった構造をちゃんと勉強し、理解を深めてもらうこともとても重要になります。

実際に、これらの経営・会計的観点を効率よく学ぶ機会を社内で持つと、劇的に社内の不満が減った事例が多数あります。「知らないことが理由で、不満に思う」ということがあるわけですが、「ちゃんと知ったことで、不満が減る」ということでもあるのです。

逆に会計の透明性が低く(ブラックボックスが多く)、お金・会計に対する説明責任を経営陣が果たしていないと、他にどんなよい施策を打っていたとしても、それが組織作りの大きなボトルネックとなってしまうところがあります。

基本的なレベルでの透明性を高めたうえで、社員一人一人の成熟性(会計知識やプロ意識)を高めていく教育も行っていく。そうすることで「組織の土台」が作られていくのです。

事例

新人研修で上記のような内容の研修を採用することを決めた会社があります。劇的に会社への不満度が下がりました。(その会社は年一回の社内アンケートを取り続けていました)

利益は成果で生まれるものであって労働時間で生まれるものではないこと、忙しいからと言って人を増やしたら人件費が増えて利益が減ること、賞与還元を増やし内部留保を減らせば雇用の安定度が下がること、“公正な評価”を行うことがいかに難しくお金のかかることか、などを理解できるよう研修を実施したのですが、効果は抜群でした。

定例の社内アンケートの結果(会社への満足度、給与への満足度、評価への満足度など)は5段階評価で平均約2.5だったのが、平均約4.1にまで向上しました。離職率も下がり、採用・教育コストが抑制でき、業績(売上・利益)は向上しました。

また、ある会社では、これを中堅層以上向けの研修として実施しました。経営陣から「明らかに中堅社員からの、アホな不満が減った」と好評でした。

ある会社では「うちの会社は社会保険に入っていない」。このたった一つのことで、ある意味全社員が思考停止に陥っていました。その一つのことだけで、経営陣への不信感は根強くなってしまっていたのです。「なぜうちの会社は社会保険に入らないのか」ということの丁寧な説明もない、と社員は感じていたため、会社のお金の流れに多少ブラックボックスがあったこともあり「とにかく経営陣がお金を牛耳っているんだ」という意識がこびりついていました。

そうすると、どんなによい施策を打っても(例えば、素晴らしい研修を実施しても)「結局どうせ、役員陣の懐に入るお金を稼がされているんだ」といった意識が抜けないのです。

全ての会計情報をフルオープンにすることが常に望ましいわけではありませんが、売上、支出、利益、人件費などのある程度の構造は、会社に関わる全員と共有されていることが望ましいです。

これもある会社では、これまでは「売上・利益の額などは一切公表なし」「社員の給与は、社長の鉛筆なめなめで決まる」という状態でした。それもあって社員の側に「利益の全てを社長が取って私腹を肥やしている」といった意識状態になってしまっていました。仕事に対する責任感もなく、活気のない職場になっていました。

そこで「売上の総額」「粗利の金額」「労働分配率は上場企業並みの40%前後とする」ということを社員と共有しました。加えて、びりかん社にて研修を実施し、会計等の基本的な考え方を学んでもらいました。社員が「粗利を増やせば、給与原資が増える!」というシンプルな構造を理解しやすくなり、不満が減り、責任感が一気に増しました。そして、他の施策(個人ビジョンを描くなど)の効果もより一層得られやすくなったのです。

リスク

そして、この教育をする上では、我々の様な第三者がやることが重要であることが経験上見えてきました。どうしても社長が会計の説明をすると「なにか、社長の都合のいいように言われているのでは?」と思われるリスクがあるのです。

社内でやるのが絶対ダメなわけではないのですが、これは社外にやらせた方がいい部類の研修だと思います。

会計などの話は、非常に合理的で、ちゃんと説明すれば、ある意味誰もが「分かってしまう」ことなのです。

しかし「頭では分かるけど、心がついていかない」ということが起きやすい領域でもあります。それを起こさせないためには、丁寧な説明力と、“誰がその説明をするか”が重要になっていきます。

■評価・報酬

評価報酬制度に関しては、ハーズバーグの「二要因理論(動機付け・衛星要因理論)」でいうところ「モチベーションを下げる要因(不満足を引き起こす要因)をなくす」という部分になります。

評価報酬制度をしっかりと作ったところで、社員のモチベーションはあまり上がりません。(社員のモチベーションが上がるのは、やりがいや成長の実感、チームワークの良さなどの方が大きいのです)

しかし、評価報酬制度が整っていないと社員のモチベーションを確実にさげていってしまいます。

まず評価の観点ですが、実際に評価制度を作成する際にお勧めしているのは「経営陣の口癖」や「経営陣のイライラポイント」をもとにつくるということです。

「スピードが大事だ!」という口癖ならば、評価観点にスピードが入っているべきですし「社員のITリテラシーが低くてイライラする」ということがあれば、評価観点にITリテラシーという項目があるべきなのです。

というのも、最も社員からすると困るのは、上司は毎日のように「●●」と言ってくるのに、評価観点にはその項目が一切入っていない、といようなことです。それを頑張っても評価されないのに、それを頑張ることを日々は求められる、というのは大変なストレスです。

目標に対する達成度合いを評価する、というのも一つの基本になります。この場合、期首に目標設定面談を行い、十二分に目標について上司と部下ですり合わせをすることが重要になります。要素としては「難易度は適切か」「具体的に認識があっているか」「本当にその目標は会社への貢献になるか」の3点を確認しながら、すり合わせしていきます。

難易度が高すぎると「どうせ無理」と社員は諦めてしまいます。また、となりの人の目標は簡単で、自分の目標は難しすぎると不公平に感じてやる気を失います。なので、難易度の調整はとても大切です。

具体的な認識のすり合わせも重要で、期末の段階で「君は目標達成はC評価だね」「え?自分はA評価だと思ってましたが・・・」となっては困るのです。こうなってしまうのは、期首の目標設定の段階での具体性が足りなかったのです。しっかりと認識のずれが起こらないような具体性を持った目標設定を行いましょう。

※そもそもこの変化の激しい今の時代に期首に1年分の目標を具体的に決められるのか?という論点は重要であり、そのために「目標を設定しない」「No Rating」という考え方が出てきてもいますが、これについては別稿で詳しく書きます。

そしてもちろん、その目標の達成が会社に貢献することかどうかはチェックしてください。例えば「今年中にTOEIC600点を取る」というのが、業務上重要な場合もあれば、全く関係ない場合もあるでしょう。その点は上司がしっかりと判断する必要があります。

また、定性要素、定量要素のバランスなどもよく考える必要があります。例えば、サッカー選手を評価する要素を考える

大目的:勝つことが重要

勝つためには得点を増やし、失点を減らすことが重要

定量的に測れるのは得点のみなので、選手は全員「得点数」で評価する

としたら、これは大問題ということが分かるでしょう。DFもMFも関係なく、全員点を取りに行ってしまいます。

では「勝つためには走ることが重要だ」ということで、“走行距離”といった要素で評価しようとしたとします。そうすると今度は、試合に関係なく、ひたすら走り続ける選手が高評価ということになってしまいます。

つまり、定量評価には限界があるのです。

試合に勝つためには、選手の「フィジカル」「スキル」「戦術理解」の3つが重要だと考えたら、この3つを評価項目に入れる必要があるわけです。そして、割り切って定性評価を行うことが適切な場合が多いのです。(定量評価のみにこだわって、大量の定量評価観点を使おうとすると、その運用負荷はものすごく大きなものになってしまいます。プロ野球選手のようにはできないのです)

評価と報酬は連動させるべきなのか、というのも重要な論点であり、様々な考え方がありますが、ここでは「ある程度は連動させるべき」という考え方に則って話を進めていきたいと思います。

私たちは基本形として

・評価の高低をつける(S評価、A評価、B評価など)

・評価の高低によって「固定給の昇給率」と「賞与の分配率」を連動させる

・賞与は、期末の利益と連動させる

ということを提示し、ここから、会社の考え方によってカスタマイズするという方法でご支援しています。

これは例えば10人の会社で「利益が2000万円出た。その中から賞与原資とするのは20%の400万円である。単純計算すると一人当たり40万円の賞与となるが、評価が高い人は50万円、評価が低い人は30万円などにもなる」といったような形になります。

どこまでオープンにし、どこまでクローズにするかなども会社によって最適解は変わりますが、基本形をここにしてそこからカスタマイズしていくと短期間で納得のいくものが作りやすいのです。

短期的なお金でモチベートしたいのか、終身雇用に近く永く働いて欲しいのか、全社利益を部署役職関係なく全員で目指してほしいのか、利益は考えずによい仕事だけをして欲しいのか、などを考えながら調整していきます。

また、別の観点で「評価」ということにおいては、どうしても外せないのが「評価者」の人格、人望というのは観点です。

言ってしまえば当たり前ですが、人は誰しも「信用できない」「信頼していない」「この人は倫理的に問題がある」といった人間から、評価を受けることを好みませんし、その評価を真に受けません。「君はダメだ。C評価だ」と言われたところで「よし、次はA評価取れるように頑張ろう」とは思えなのです。「なんでこんなやつが自分の上司なんだろう・・・」と思ってしまいます。

評価というのは、究極を言えば(実際には相対評価が重要なときもありますが)、全社員にA評価をとってもらい、そのことによって会社が?栄する、というのが理想です。A評価を取りたい!と社員が思うためには、評価者の人格・人望といったものはどうしても影響する要素なのです。

ですから「評価者研修」「管理職研修」といった、幹部を育成するプログラムが重要にもなり、またそもそも「この人は、人の上に立たせて評価者にしてよいか?」という昇格の判断も重要になります。プレイヤーとして優秀で結果をしていても、評価者に必要な人格・人望を兼ね備えているとは限らないからです。

リスク

評価制度を作るリスクと、作らないリスクがあります。

まず、評価制度がないことのリスク。これは、社員からすると「値段の分からない寿司屋で食事をする不安」みたいなものが常につきまとう状態になります。自分が何をしたら、何をしなかったら、大事な給料が上がるのか、下がるのか、その指針が全く示されないので、右往左往してしまう、という状態です。

評価制度を作るリスクは、運用の負荷、という面があります。ちゃんと評価制度を機能させっていこうと思うと、どれだけ少なくても「期首の目標設定面談」「期末の評価面談」は必要になります。この二つをいっぺんにやっている会社も多くあるので、最低限は「年1回の評価・来期目標設定面談」ということになります。

年1回に頻度で、適切に評価したり、目標設定したりできるかというと実際には難しいので、四半期に一度行う、といったことになってきます。そうすると、現場の負荷はなかなか大きなものになっていきます。

■採用

採用は、実際問題は、企業ごとに個別にもちろん細かく違いがあります。ビジネス環境、歴史、知名度、財務の状況、体制、必要な人材・・・様々な要素があり、個別に検討することは不可欠です。

その前提の上でここでは「採用の原則」となる部分について書いていきたいと思います。

まず、理想の採用というのは「採用した人材が、入社後に勝手にどんどん活躍し、成長する」というものです。高学歴の人材を採用しても活躍しなければ仕方ないですし、ハイキャリアの人材を採用してもすぐに辞めてしまっては意味がないどころか「採用の苦労を返してくれよ」という話になります。

逆に「たいした学歴も実績もないな」という履歴書上の評価は低い人材であったとしても、入社後に実際に活躍してくれるなら、それは採用の成功と言えますね。

そうして、その「採用の成功」を生み出すのは、むしろ半分以上は「入社後」にかかっているわけです。そのことはまた、前提として認識いただきたいと思います。優秀な人材を採用してもスポイルする「入社後」もあれば、実績はない人材を採用しても活躍させる「入社後」もあるわけです。

その「入社後」については、ここまでたくさん書いてきましたので、ここではあくまで「入社まで」の適切なプロセスについてお伝えしたいと思います。

まず、採用において最も重要なことは「自社のビジョンに共感しているかどうか」です。自社の事業のビジョン、会社のあり方に共感している、という人材であれば、入社後も「ほっといても仕事を頑張る」という理想的な人材ということになります。

例えばですが、自社のビジョンが「世界の水問題を解決して世界中の人々が衛生的な生活を送れるようにする」ということだったとします。そして、そのビジョンを見て「まさに、それは私のビジョンでもあるのです!」という人材がいたとします。そのような人材を採用できれば、その人材は「世界の水問題を解決する」ということに関して、指示も命令もなくても、日々努力し、試行錯誤し、学び続け、行動し続けるでしょう。これが、採用の最も理想的な形なのです。(ですからそのためには、自社にビジョンが必要だということになります。「共感するビジョン」の稿を改めてご覧ください)

ビジョンを軸として採用では「ビジョンを発信」し、そして面接などにおいては「本人のビジョンの確認、本気度の確認」をすることが中心的なプロセスになります。

ビジョンは例えば「みんなで稼いでお金持ちになろうよ!」ということでもよいのです。そのビジョンにとても共感すれば、入社後もビジョンに向かって自発的に頑張ってくれるものです。

兎にも角にも、採用でまず最も大切にすべきことは「ビジョンのマッチング」だと考えています。

そして次に採用において重要なのは「口説く」ということです。優秀な人材を口説いて入社してもらう。この意識・姿勢がとても大切になります。

確かに採用側は「何人かの候補者の中からよい人材を選ぶ」という「選ぶ」立場でもあります。しかし、実際には求職者の方も「何社かの候補の中からよい求人を選ぶ」という選択権を持っています。

そして、実際問題として優秀な人材を採用したければ、重要なのは「優秀な人材に選ばれる」方なのです。(優秀な人材の見抜き方については後述します)

多くの企業が「優秀な人材を選ぶ」ことに注力して「優秀な人材から選ばれる」ことをおろそかにしてしまっており、その結果として採用が上手くいっていません。

“優秀な”人材から選ばれるための要素はいくつかありますが、最も重要な点は「ビジョンや理念、やりがいなどを訴える」ということです。逆に最もやってはいけないのは「給与や福利厚生など待遇面を訴える」ということです。

まず、なぜそれをやってはいけないかというと「給与や福利厚生などの待遇面」を重視する人材は、極論すれば「入社前に頑張って、入社後は頑張らない」人材だからです。その人にとっては正社員として入社して獲得する「権利」こそが重要なのです。極端に言えば「できるだけ仕事をしないで、約束された給与をもらおう」ということになってしまいます。そんな人材は自社にとって“優秀”とは呼べないでしょうし、そんな人材を採用したい経営者はあまりいないと思います。

逆に、仕事の大変さも伝えつつ「でも、これだけのやりがいがある」「これからもこれだけ成長していきたいと思っている」といったことに惹かれる人材というのは、やる気のある優秀な人材と言えます。ですから、優秀な人材から選ばれるためには、ビジョンや理念、成長戦略や、教育投資などについて伝えていくべきなのです。

最後に、その人材の能力を見抜くことが求められます。繰り返して強調しますが、これが最後のことで、最初のことではありません。これまた極端な話、能力はかなり部分伸ばしていくことができます。ビジョンに共感したやる気に溢れた人材であれば、現時点の能力が低くても入社後にどんどん伸ばしていけるのです。

とは言え「ビジョンに共感してくれていて、口説いたら入社したいと思ってくれている人材が2名いるが、1名しか採用しない」という場合には、能力の高い人材を採用することが適切な判断、ということになります。

そしてこの場合「自社にとっての能力が高いとはどういうことか?」をハッキリさせておくことが大切です。評価・報酬の稿で書きましたが「この評価観点で評価して、高評価な人材が優秀な人材」というものがあるべきなのです。その能力定義に沿って採用プロセスを設計していくことが重要です。

例えば、分かりやすい例で言えば雑誌の編集の求人をしていて、求める能力が「文章力」だとしたら、採用プロセスに「文章を書かせる」というものを必ず入れるべきなわけです。面接ではしどろもどろでも、文章を書かせたら天下一品、ということもありえます。

「ビジョンを示し」「欲しい人材を口説き」「優秀さを見抜く」という3つのことをしっかりと踏まえながら採用活動を実行していっていただきたいと思います。

事例

ある企業が「新卒採用が思うようにいかない」という課題を持っていました。具体的な課題の一つは「内定後の辞退が多い」というものでした。ある年には3人採用したかったのが、辞退を想定して5人に内定を出したものの、4人に辞退され1名しか採用できなかった、ということがありました。

そして採用の改革に取り組みました。

まず「ビジョンなどをしっかりと発信していく」ことにしました。新卒採用専用のホームページを準備し、自社のビジョンや魅力、社員のインタビューなどのコンテンツを充実させました。前年までは新卒採用ホームページはなく、学生の印象としても「人を大切にしている会社なのかな??」と疑問視されてしまう状況でした。

そして、ESの提出、会社説明会、一次選考(集団選考)、二次選考(個人面接)の全てのプロセスにおいて「口説く」という観点を組み込みました。一例を挙げると「とにかく早くレスポンスする」ということを徹底しました。それによって「この会社は私を大切に思ってくれている」ということを強く印象付けるようにしたのです。

また面接官に研修を施し、適切な質問によって能力を見定める技術を高めてもらいました。

細かいことは本当にたくさん丁寧にやったわけですが、かいつまんで言うと上記のようなことを実施した結果、まず説明会に100人集めるのが「なんとか5人集まるのを20回頑張って開催する」状況だったのが「定員20名の説明会がすぐに満席になり5回で終了」という状況に改善されました。

そして課題だった「内定辞退」は0%になり、内定を出した人材は全員そのまま入社することになりました。

リスク

採用活動の質を高めることにはほとんどリスクはありませんが、強いて言うと「優秀な人材を採用できるようになってくるため、先輩社員たちの方が突き上げられるようになっていく」という面があります。

優秀な後輩たちについていけずに、古株の社員たちが離職していくといったケースはそれなりに頻繁に起こります。

■学習し続ける

ここまでの内容を全て実践していれば、社員は自発的に学ぶものです。

そして、その上でさらにそれを加速させる仕組みを用意しましょう。(逆に言うと、どれほど研修などを用意しても、ここまでの上記内容が整備されていなければ“会社に行けと言われた”やらされ研修“を脱することは難しいでしょう。だから、研修は効果が出ないなどと言われてしまうわけですが、研修に効果がないのではなく、研修で効果を出せる土台が出来ていないのです)

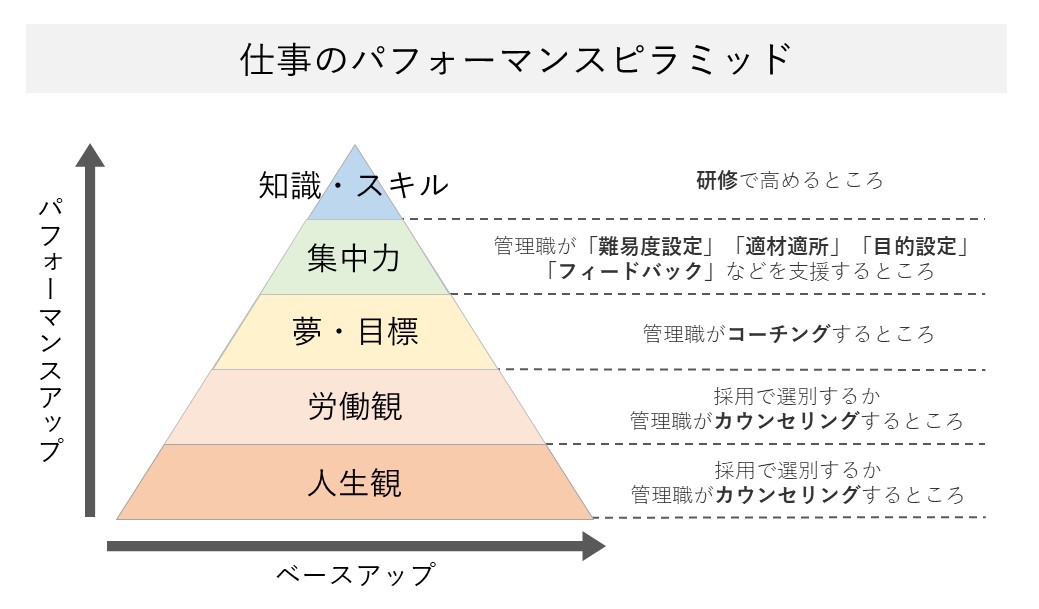

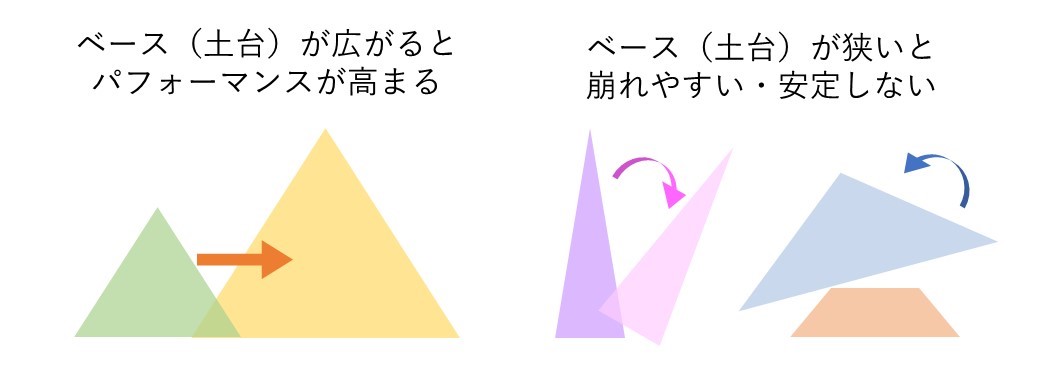

パフォーマンスピラミッド

成果

↓

知識・スキル←研修で高めるところ

集中力←管理職が「難易度設定」「適材適所」「目的設定」「フィードバック」などを支援するところ

夢目標←管理職がコーチングするところ

労働観←採用で選別するか管理職がカウンセリングするところ

人生観←採用で選別するか管理職がカウンセリングするところ

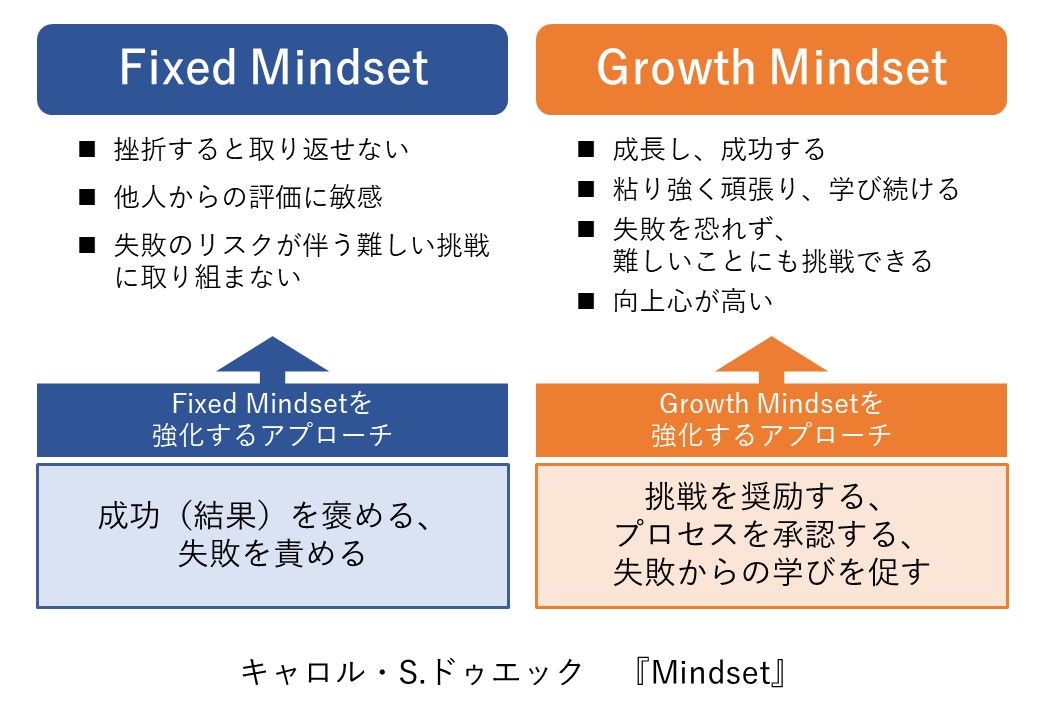

学習し続ける、成長し続ける個人と組織であるために重要なキーワードは「Growth Mindset」です。

Growth Mindsetを育む組織は「プロセス承認」をとても大切にしていきます。もちろんビジネスにおいて「結果」というものは無視できない大切な要素です。しかし「望ましい結果でなかった」としてもそこから学び、糧にし、成長していくということが重要なのです。

近年(2017年現在)「レジリエンス」や「GRID」といったキーワードが経営において注目されています。また、一昔前には「学習する組織」「Learning」といったことが注目されていました。いずれにせよ、個人として組織としてトライし続け、試行錯誤し続け、学び続けるということが、会社の反映の礎なのです。(その逆に、ビジョナリーカンパニー3にあるように成功に甘んじ、傲慢になり、試行錯誤をやめた会社は、市場から淘汰されていきます)

以上が、我々びりかん社の考える組織マネジメントの要諦です。

こちらの記事も参考にしてください

次世代型組織の導入にご興味ある方は下記よりお気軽にお問い合わせ下さい。